補助金等中小企業関連情報

2025年9月16日 新事業進出補助金第2回公開要領公開

その名のとおり、新事業進出に挑戦する際に補助金を出してくれる、中小企業新事業進出促進補助金の第2回公募要領が公開されました。

対象は中小企業になりますが、従業員がいない企業や創業1年に満たない企業は対象外です。

また、直近3年の平均課税所得(明確には違いますが、ざっくりいえば利益)が15億円超の企業さんもダメです。まあだいぶ儲かってますからね、補助金いらないだろ、というとこかと。

その他諸々中小企業でも対象外の形態がありますので、詳しくは公募要領P8辺りをご覧ください。

中小企業新事業進出補助金第2回公募要領

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_koubo_2.pdf

補助金額と応募要件

さて、第2回の補助金額ですが、こちらは第1回と同様で以下のとおりとなります。

従業者数20人以下 750万円~2500万円(賃上げ特例適用時3000万円)

従業者数21~50人 750万円~4000万円(同上5000万円)

従業者数51~100人 750万円~5500万円(同上7000万円)

従業者数101人以上 750万円~7000万円(同上9000万円)

補助率は1/2ですね。

補助の対象となる事業ですが、こちらも第1回と同様で、以下を満たすような事業が対象になります。

1.新事業進出要件(すべてを満たす必要)

①製品等の新規性要件

過去に製造等した実績がないこと

②市場の新規性要件

自社にとって新たな製品サービス市場・顧客層であること

③新事業売上高要件

新事業の売上高が現時の総売上の15%以上となる計画であること

2.付加価値要件(①②いずれか)

①付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること

②直近の売上高が10億円以上であり、かつ、新事業進出を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間最終年度において、新たに製造する製品等の売上高又は付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10%又は付加価値額の15%以上を占めること

3.賃上げ要件(①②いずれか)

①一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間(令和元年度を基準とし、令和2年度~令和6年度の5年間をいう。)の年平均成長率(以下 「一人当たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること

②補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%(以下 「給与支給総額基準値」という。)以上増加させること

4.事業内最賃水準要件

毎年、事業場内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること

5.ワークライフバランス要件

ウェブサイト「両立支援のひろば」に策定した、申請締切日時点で有効な一般事業主行動計画を公表

6.金融機関要件

金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること

上記6点にプラス、賃上げ特例を受ける場合や複数事業者連携で取り組む場合、組合の場合などは別途要件があります。

賃金関係の要件は、実際に行動が伴わないと(目標未達時)補助金返還の義務が生じますので注意が必要です。

最低でも3年で7.5%は上げないといけませんから、年1億円給与を支払っていると750万円+社保で900万円弱は人件費負担が増加することになります。

補助金で1000万円出てもこれではあまり意味がありませんから、従業員が多く給与をたくさん払っている会社さんは補助金額を大きく狙っていくべきですね。

なお、補助対象の費用は、機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、広告宣伝・販売促進費になります。新事業進出に必要な経費はカバーされているのではないでしょうか。

申請受付開始は11月の10日月曜とのこと(締め切りは12月19日)なので、まだ2ヶ月猶予があります。

そこそこ大き目な新事業にチャレンジしようと思っている事業者さんにとってはとてもありがたい補助金ですので、使えるものは使って、コスト安く新事業進出してみてはいかがですか?

2025年8月19日 未払賃金立替払制度の利用が増加

未払賃金立替払制度という仕組みをご存じでしょうか。

「未払賃金立替払制度」は、企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部(8割)を立替払してくれる制度です。

制度自体は労働基準監督署と(独)労働者健康安全機構が実施しています。

なので、会社が潰れて給料が貰えないーという状況になったら、まずは近くの労基署に相談するのが良いですね。

この未払い賃金立替払い制度の支給者が10年ぶりに3万人を超えた、というニュースが東京商工リサーチさんから発表になっていました。

年度推移グラフ見ると、コロナ支援策の終了による倒産件数増加に伴い、制度利用者も増えている格好です。ちなみに10年前の2014年は消費税増税があって景気が落ち込んだタイミングですね。

制度適用の要件は?

さて、この制度が適用になるためには、いろいろと要件もあります。

一番のポイントは倒産したこと、事業が止まっていて、事実上の倒産状態で再開見込み、賃金支払能力がないこと、になります。なお、後者は中小企業だけの適用です。

支払われる額ですが、未払の賃金全額ではなく、未払い賃金総額の8割になります。ただし、年齢により立替払い金額の上限があります。ご紹介すると、

45歳以上だと未払い賃金総額限度が370万円となっていて、立替払いの上限はこれの80%で296万円。30~45歳は同じく賃金総額限度が220万円で立替払い上限が176万円、30歳未満は110万円の88万円、となります。

倒産状態になる過程で賃金が未払状態になるとしてもたいていは1ヶ月分程度ですから、月何百万も給料もらってる方以外は上限を気にすることはないでしょう。

ただ、退職金も対象になりますので、たとえ給料の未払が1ヶ月分だけでも、退職金含めると立替払いの上限までもらえる可能性があります。ありがたいですね。なので、会社の退職金制度も念のためチェックしておくと良いかと思います。

ちなみに、期間的には退職日の6か月前の日以降の賃金分が対象となります。

半年も給料が払われないで働き続けるとは考えにくいですけども。

気を付けなければいけないのは、事実上の倒産の場合は、それを労基署に認定してもらう必要がありまして、その申請を退職日から6か月以内にやらないといけません。

ぼやぼやしてると使えなくなるのでそこは要注意です。

立替払いされたお金はすべて退職金扱いなので、ほぼ税金の心配もいりません。

なので、2割は減ってますが、所得税を考えると手取りは変わらないくらいではないでしょうか。

勤めていた会社が倒産する、倒産状態であれば賃金も未払いになっていることもあるでしょう。

そんなとき、少なくとも働いた分や退職金の何割かをいただけるのは非常にありがたい話ですね。

絶対自分の身に降りかからないとは誰も言えません。ぜひ、転ばぬ先の杖、として頭の片隅にこの制度があることを置いておいていただければと思います。

その他より詳細な内容は↓こちらから

独立行政法人労働者健康安全機構HP

https://www.johas.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/687/Default.aspx

2025年8月11日 省力化投資補助金(一般型)第2回採択結果

人手不足解消設備への補助をしてくれる省力化投資補助金の第2回公募分の採択結果が先週末に公表されました。

ちなみに、第2回の補助上限は、従業員数により750万円から8,000万円となっています。

5人以下 750万円(1,000万円)

6~20人 1,500万円(2,000万円)

21~50人 3,000万円(4,000万円)

51~100人 5,000万円(6,500万円)

101人以上 8,000万円(1億円)

()内は大幅賃上げ特例(補助上限額を250~2,000万円上乗せ)後の上限金額

補助率は中小企業1/2、小規模・再生企業が2/3です。

ただし、全額が上記補助率というわけではなく、補助金額1,500 万円までは 1/2(小規模・再生企業2/3)で、補助金額1,500 万円を超える部分は一律1/3という計算方法です。

ちょっとややこしいですが、40人の会社で6,000万円の投資をしたとすると、まず補助金1,500万円が補助率1/2分ということなので、対象経費の3,000万円分がここで使われます。

と残る対象経費は3,000万円分です。こちらについては1/3の補助率なので、補助金額は1,000万円。合計すると2,500万円の補助金が、6,000万円の対象経費に対して出る、ということになります。

第2回の採択率は

さて、気になる採択率ですが、省力化補助金第2回公募は1,160件の応募に対し707件の採択、60.9%の採択率となりました。

第1回が68.5%でしたので、第1回からは下がりましたが、それでもまだ半分を超えています。IT導入補助金やものづくり補助金等他の補助金と比較してもなかなか採択率は高いですね。

採択業種的には製造業が60%弱と圧倒的で、次いで建設業(12%)、卸売業(7%)が続きます。

補助金の申請額としては1,500~1,750万円が18%と頭一つ多くなっています。多くは1,500万円未満で、これが全体の52%です。

1,750万円まで、というくくりでは全体の7割なので、比較的小さい規模の会社さんだったり、投資規模自体も3,500万円程度とそこまで大きくないものについて利用されているようです。

2025年7月26日 ものづくり補助金第21回公募開始

2025年7月25日、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の第21回公募が始まりました。

21回ともなると毎度おなじみではありますが、ものづくり補助金は「中小企業等が行う、生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等の取組を支援する」ものになります。

今回のスケジュールですが、公募開始が7月25日、受付開始が10月3日、締切が10月24日となっています。採択の公表日はまだ未確定ながら、来年1月下旬ごろだそうです。

第21回公募の内容は?

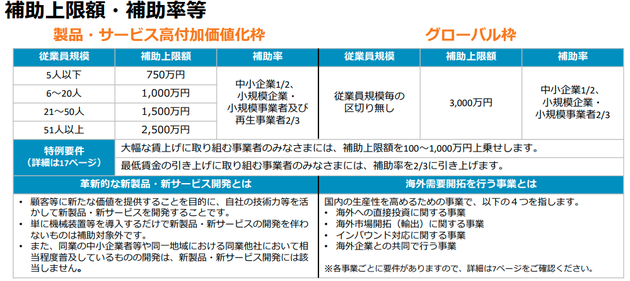

さて、気になる補助金額ですが、今回は製品・サービス高付加価値化枠とグローバル枠、2枠の募集となっていまして、それぞれ異なります。

製品・サービス高付加価値化枠は、従業員数で上限が変わる格好です。

従業員5人以下 750万円

6~20人 1,000万円

21~50人 1,500万円

51人以上 2,500万円

なお、補助率は1/2です(小規模と再生事業者は2/3)

グローバル枠は、従業員数関係なく3,000万円が補助金の上限になります。

なかなか大きい金額ですね。

補助率は高付加価値枠と同様です。

各枠の特徴ですけれども、まず、製品・サービス高付加価値化枠は『革新的な新製品・新サービス開発の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援』する枠組みです。従来からの「もの補助」ですね。

グローバル枠は『海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援』するものです。

海外と言っても輸出だけでなく、インバウンド対応も含まれるため、飲食など輸出とは縁がなくとも使えますので要チェックですね。

対象となる経費は、機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費などですが、機械装置・システム構築費は必ずないといけません。

また、機械装置・システム構築費以外は500万円まで(グローバル枠は1,000万円まで)しか認められていませんので要注意です。

さらに、補助対象経費額が事業に必要な費用の2/3以上でないといけないので、1,000万円の補助金を受けようとすると、補助率1/2ですから補助対象経費額は2,000万円、ということは、事業の総費用額は3,000万円以内でないといけない、ことになります。ちなみに総費用額は税込み、補助対象経費額は税抜きで考えます。

こちらも案外盲点かもしれませんね、注意しましょう。

応募要件は?

応募についての基本要件は3つ+α(従業員数21名以上の場合)

①付加価値額の年平均成長率を3%以上増加させる

②給与支給総額の年平均成長率2%以上増加させる

③事業所内最低賃金を事業実施都道府県の最低賃金より30円以上高くする

④「両立支援のひろば」に一般事業主行動計画を公表すること

グローバル枠については上記プラス別途下記いずれかである必要があります。

⑤-1海外への直接投資であること

⑤-2海外市場開拓(輸出)に関する事業であること

⑤-3インバウンド対応に関する事業であること

⑤-4海外企業と共同で行う事業であること

また、今回はご多分に漏れず賃上げ特例も設けられていまして、

大幅賃上げ(年平均6%以上)する場合は、

従業員数5人以下 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 100万円

6~20人 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 250万円

21~50人 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 1,000万円

51人以上 各補助対象事業枠の補助上限額から最大 1,000万円

最低賃金引上げ(50円以上)する場合は、補助率が2/3に引上げられます。

補助金額が嵩上げされるのは魅力的ですが、従業員数が多いと嵩上げ以上に会社全体の人件費が上昇してしまうおそれがあるので、慎重に検討しないといけませんね。

以上、注意ポイントはいろいろありますが、それでも設備投資額の1/2が出る補助金は魅力的です。

応募するにあたり申請書類を作成するのもなかなか手間ですし、採択されたらされたでその後の手続きは面倒で煩雑ではあります。

ただ、1,000万円分の仕事だ、と割り切ってもらえればそれはそれである意味「コスパ良い」業務ともいえます。

人員不足の折、省力化、省人化での設備投資を考えられている企業さんも多いかと思いますし、締切も10月とまだ先ですし、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?

詳細は↓ものづくり補助金ホームページをご覧ください。

2025年7月19日 事業承継・M&A補助金12次公募要領公開

昨日7月18日、事業承継M&A補助金第12次公募の公募要領とウェブサイトが開設されました。

前回11次は専門家活用枠の枠組みのみの募集でしたが、今回12次は、事業承継促進枠、専門家活用枠、廃業・再チャレンジ枠、PMI推進枠の4枠フルパッケージでの募集となりました。

ついては、なかなかわかりにくい補助金になってしまっている感も否めません。

なにせさらに枝葉が付いている枠もあるくらいですのでより複雑です。

スケジュールについては、今のところ公募期間だけは明らかになっていて、受付が8月22日、締め切りが9月19日です。だいたい締め切りから1カ月強で発表になるので、10月の末あたりが採択発表のタイミングでしょうね。

さて、事業承継やM&Aに関する補助金だろうことは字面からわかるところですが、なぜに4枠にも分かれているのか。それぞれの対象や内容がわからないと、本補助金の活用機会を逸することにもなってしまいます。

そこで、今回は事業承継M&A補助金の4枠について、それぞれの取り組み内容や経費の種類をご紹介しておこうと思います。

その前に、事業承継M&A補助金のそもそもの制度趣旨ですが、事業承継タイミングでかかる設備投資や専門家の経費を補助することで事業承継などを促進を図る、というものです。

さて、それではまいりましょう。

1.事業承継促進枠

こちらは、親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生を伴うものを含む)予定の後継者が中心となって取り組む、生産性向上に資する設備投資等を支援する枠、となっています。引き継ぐにあたって生産性向上を図る目的で設備投資する場合に補助してくれるものですね。

生産性向上補助金と実質何が違うのか?という疑問はありますが、承継がきっかけという点が形式的には異なる点ですね。

ちなみに承継者は前任者の親族で、3年はその会社に勤めていないとだめです。

応募者も限られるはずなので、競争率は生産性向上補助金よりも低くなるでしょうから、採択の可能性も上がるというものです。

なお、今回は専門家活用枠、PMI推進枠との同時応募はできません。

補助金額は上限800万円が原則、賃上げ実施時は1000万円で補助率は小規模企業は2/3でその他の中小企業は1/2となっています。

設備投資というには、ちょっとサイズが小さめですね。

次に専門家活用枠です。

2.専門家活用枠

専門家活用枠はM&Aを行う際に要するM&A仲介会社やフィナンシャルアドバイザー(FA)に対する費用、デューデリジェンス(事業精査)費用などを補助してくれるもので、更に買い手・売り手の2類型に分かれます

(1)買い手支援類型:譲り受ける側の中小企業を補助

(2)売り手支援類型:譲り渡す側の中小企業を補助

基本的にM&Aにより地域雇用や地域経済にプラスとなる度合いに採択は左右されるかと思います。また、仲介・FA費用の補助を申請する場合、その仲介・FAは支援機関登録が必要になるので注意しましょう。

さて、気になる補助金額ですがこちらは原則上限600万円、プラス事業精査時上乗せ200万円で最大800万円となっています。補助率は買い手類型が2/3、売り手類型が1/2(損益状態悪化や赤字企業は2/3)です。

それと、買い手支援類型には「100億企業特例」というのがありまして、100億円企業成長ポータルで売上100億を目標に実現に向けた取り組みを宣言すると使うことができます。

これになると補助上限が2000万円にあがります。

補助率は1000万円迄の部分は1/2、1000万ちょう2000万円の部分は1/3になります。ちょっと変則的ですがなかなか大きな補助金額です。

ただし、M&Aの取引サイズで5億円以上がマストなので、支払う専門家報酬も大きくなるため、負担自体は大きくなりますね。

3つめは、廃業・再チャレンジ枠です。

3.廃業・再チャレンジ枠

こちらの枠はM&A成立にいたらず廃業したり、また再チャレンジしたりする場合の取組みを支援するものです。具体的には登記費用や在庫処分等の撤去費用など廃業コスト全般への補助ですね。

なお、M&Aに着手したことが条件なので、引継ぎ支援センターへの相談やM&A支援機関との契約、マッチングサイトへの登録など、証明するものが必要となります。他のすべての枠と併願することが可能なのも特徴です。

補助上限は150万円、補助率は2/3となっています。

さあ、疲れてくるとこですがこれで最後、PMI推進枠です。

4.PMI推進枠

こちらPMI推進枠も専門家支援枠と同じように以下2つの類型に分かれます。

(1)PMI専門家活用類型

(2)事業統合投資類型

そもそもPMIって何?というところから。

PMIとは、ポスト・マージャー・インテグレーションの頭文字をとった3文字で、M&A後の統合作業を意味します。

PMI専門家活用類型は、買収後実施する、理念の共有から事業計画の策定、事業構造見直しや管理系の統合・連携などなど、実務的なかなか骨の折れる作業について、専門家に支援を仰いだ際の費用を補助してくれるものです。

なお、専門家活用枠の買い手支援類型と同時申請することが可能です。なので、買い手支援とセットでアフターケアも専門家にしてもらう感じが使い良いかもしれませんね。

補助上限は150万円、補助率は1/2となっています。

もう一つの類型、事業統合投資類型ですが、こちらは、M&A後に生産性向上を狙って設備投資を行う場合のその費用について補助してもらえます。

専門家活用とは性質が異なる感じですね。1.の買収後版と思ってもらえればよいでしょう。

なので専門家活用枠、PMIでも専門家活用類型との併願はできません。

補助上限は原則800万円、賃上げする場合は1000万円、補助率は1/2が原則で小規模事業者は2/3、という設定は事業承継促進枠同様です。

以上が事業承継M&A補助金の概要となります。

4つの枠のどれが自分自社にあてはまるか、併願可能性はあるのかないのか、確認してご活用ください。

参考までに事業承継M&A補助金ウェブサイトのURLを貼っておきますので、さらに詳細を知りたい、というかたはそちらからチェックしてみてください。

↓

https://shoukei-mahojokin.go.jp/

2025年7月12日 事業承継M&A補助金11次採択結果発表

先月6月6日締め切りの事業承継・M&A補助金11次公募分の採択結果が7月11日に補助金ホームぺージ上で発表されました。

こちら申請件数590件に対し、採択件数は359件とのことで、採択率は60%とこれまで通りの水準と思います。

事業承継・M&A補助金とは

事業承継・M&A補助金をご存じない方にここでこの補助金について説明しておきます。

事業承継・M&A補助金は、事業承継やM&Aに際して行う設備投資や、経営資源の引継ぎに関してかかる費用の一部を補助してくれるものです。補助対象の枠組みとして、事業承継促進、専門家活用、廃業・再チャレンジ・PMI推進の4枠が設けられています。

今回11次で募集のあった専門家活用枠とは、M&Aの専門家(仲介やフィナンシャルアドバイザー)に対して支払った報酬の一部を補助してくれる枠です。

補助金上限は600万円となっていて、デューデリがある場合はプラス200万円、廃業の場合も+150万円増額されます。補助率は買い手の場合が2/3、売り手の場合は原則1/2となります。

M&Aの報酬体系は各業者さんによってまちまちではあるのですが、大抵はいわゆるリーマン方式に則った形になっています。動いた金額レベルを何段階か設けて、そのレベルにより報酬率を設定、成功報酬額を算出するやり方です。

成功報酬のみのパターンと最低報酬額の設定が別途あるパターンに分けられますが、一般的には後者であることが多いです。最低報酬額は業者さんによって幅広いですが、安くて500万円、高くて2000万円くらいかと思います。

なお、10次につづき、11次も専門家活用枠のみの募集となっていました。(9次までは経営革新枠も募集あり)

採択率の推移は安定的

ちなみに、この専門家たる業者さんですが、補助金の対象となるためには、お国のやっている『M&A支援機関登録制度』に登録された業者さんでないといけません。

とはいえ、この補助金を使おうと提案してくれる業者さんだったら登録されてないということはないと思うので、その点はあまり心配しなくても大丈夫かと思います。

さて、今回11次は61.9%となった採択率ですが、過去直近5回の推移を見てみると、だいたい60%を目安に採択されていることがわかります。一方、廃業・再チャレンジ併用の場合はそれよりちょっと下がりまして45%平均くらいになります。

基本的には、M&Aにより守られる雇用や地域経済に対する影響が審査の中心にあるように思います。なので、あまり小さな規模M&Aですとその点で不利になるかもしれません。

過去の交付決定額を見てもたいていがマックスの600万円となっていますので、実際は900万円などという報酬では済まないサイズ感であることが想像できますね。

さはさりながら、600万円も補助してくれるこの制度、事業承継絡みで会社を買収したり売却したりする場合はとても使える制度です。多少の申請手間も600万円と思えば安いものですよね(笑)

M&Aを検討されている会社さんは一応チェックしておきましょう。

参考:事業承継・M&A補助金HP

2025年6月23日 省力化投資補助金(一般型)第1回採択結果

補助上限が最大1億円とかなり大きい規模の補助金、中小企業省力化投資補助金の一般型第1回の採択結果が出てきました。

結果は申請数1,809件に対し、採択数1,240件となっています。

ぼちぼちの採択率

省力化投資補助金は、省力化・生産性向上に役立つ設備導入やシステム投資に対する補助金です。

昨年はカタログ式(カタログの中から商品を選んで応募)しかなかったのが、今年は一般型というカタログ式ではない通常の?仕組みも始まりました。

補助金は従業員規模により上限が異なりまして、5人以下750万円~101人以上最大1億円となっています。

ちなみに補助率は補助金1500万円までの部分が基本1/2、1500万円を超えるとそこからは1/3になります。

御多分に漏れず、賃上げ要件がなかなか厳しくて(年平均2%以上、3年計画なら6%以上の賃上げ実施要)、しかも未達成だと補助金を返還しなくてはいけません。

売上に比べて人件費の割合が小さい事業ならいいんですけど、5億とかあると6%で3000万とかですからね。補助金もらってもトリガミであります。

それ以上に生産性向上して回収できちゃいそうなら補助金チャレンジ!という感じでしょうか。

さてさて、そんな省力化投資補助金の第1回、通常の第1回は採択が甘くなる傾向にありますが、今回はどうだったでしょうか。

結果は、、

1,240件(申請数1,809件、採択率68.5%)

でありました。

うーん、甘いのか甘くないのか微妙なラインですね。

同時に発表されたIT導入補助金の通常枠の採択率が50.7%だったのと比べれば、悪くない数字かもしれません。

となると、今後に向かっては、半数くらいは落ちる覚悟を持って臨んだ方が良いかもしれません。

製造業、建設業が多く採択

ちなみに、採択された事業者の62%が製造業で、建設業が11%、次が卸売業6%で3業種で79%を占めてます。

やはり人件費割合の問題があるんでしょうね、サービス系は少ない数字となってます。

規模的には50人以下の事業者さんが7割ちょっと、となっています。

使途としては、自動溶接ロボットの導入や自動鉄筋加工機などがあるようですね。

製造業、建設業向きの補助金かと思うので、自動化、省人化などを検討されている事業者さんは狙ってみてはいかがでしょうか。

ちなみに第2回の募集はもう締切りなので、申請するなら第3回ですね。

第3回は6月中旬の公募開始予定なのでそろそろ正式な募集要項が出てくると思われます。

ちなみに締切は8月下旬の予定、採択発表は11月下旬の予定となっています。

※2025/6/28情報更新

第3回省力化投資補助金の公募が6月27日(金)から始まりました。

受付開始は8月上旬予定、締切は8月下旬を予定されています。

2025年6月14日 貸付条件変更の状況

先日、金融庁から貸付条件の変更状況について公表がありました。

今回のデータはコロナ関連の令和2年3月から今年7年の3月までの分となります。

早速直近の令和7年3月末までのデータを見てみましょう。

なお、発表データは上記期間の延べ数となっています。

申込があれば、ほぼ実行

銀行系

申込数 1,931,249

実行数 1,850,290

謝絶数 22,274(1.2%)

審査中 23,185

取下げ 35,500

信金等

申込数 1,559,892

実行数 1,505,661

謝絶数 8,384(0.6%)

審査中 18,610

取下げ 27,237

ほぼ謝絶なく、99%近く実行されていますね。

さはさりながら、謝絶率でいうと信金等と銀行では倍のちがいがあるのが特徴的です。

やはり、いざとなったら頼りになるのは信金とか信組とか地域の金融機関なんですね。

直近の動向

ただ、どうしても延べ数ですと直近の動向がつかみにくいです。

なので、半期単位で発生数を再まとめしてみました。

そのグラフが以下です。

コロナ直後はやはりバーーンと増加していましたが、コロナ融資や協力金など各種支援策が効いたのかその後は減少しています。

コロナ融資の返済が始まる2023年頃になるとまた増加し始めますが、直近半年はその前と比較し申込数で26,000件程減少しています。率にすると7.5%減ですね。それでも32万社が申し込んでいるんですから、それなりの数ではありますが。

謝絶率は時が経つにつれ(わずかではありますが)上昇していまして、いわゆる「なんでもかんでも」通るような状況からは変わってきているかもしれません。

金融機関別で見ると、信金等の謝絶率の低さは相変わらず銀行系の半分というところです。

一生懸命支援いただいているんだなーと、感謝するしかないわけですけれども、申込数高止まり感が銀行系よりもあるように見えます。

銀行系に比べると小さな会社さんや個人事業主さんが相手な信金や信組さんですから、小さな規模の事業者さんがつらい状況にある、ということですね。

規模が小さいとたとえ顧問税理士さんがいらしても、お願いしているのは決算だけで、経営支援などしっかりとしたサービスまでは受けられていないことがほとんどでしょう。

コンサルタントといっても報酬や信用面で敷居が高いですし、事業状況が悪化してもどうしても内で悩んで、ぎりぎりまで対処を引っ張りがちです。

厳しい状況に陥ったら、対処は早ければ早いほどよいです。

これはまちがいありません。

知り合いなどに相談できない場合は、地域の商工会議所や商工会に相談してみることをおすすめします。

診断士の先生方の拠点でもありますし、相談員さんもいらっしゃいますから、いろいろと有益な情報を教えてくれると思います。

しかし、ようやくコロナが終わったと思ったらトランプ関税騒動で輸出関連大ダメージ話が湧いてきていますね。

貸付条件の変更も関税措置ということで再スタートです。

いやはや、世の中は経営者に落ち着く暇を与えてくれないですね。

2025年6月6日 下請法改正講習会が開催されています

先月可決成立した改正下請法ですが、改正についての講習会が中小企業庁の主体で開催されます。

講習会では、下請法の基礎知識だけでなく、改正のポイントや運用の要点解説なども予定されているようです。

オンラインでの開催も定員あり

今回の講習会は基本的にオンラインでの開催になりますが、今回はリアル講習会も開催されるとのこと。でしたが、6月27日に予定されていたリアル講習会はすでに満席となっているようです。

オンラインでも開催日時は決まっていて、事前予約が必要なため、受講希望の方は適正取引支援サイトから予約しておきましょう。

・経産省/中企庁適性取引支援サイト

https://tekitorisupport.go.jp/

ちなみにオンライン版もぼちぼち定員満席になりそうな進捗具合ですので、早めに動いたほうが良さそうです。

下請法改正で何が変わるのか

下請法改正で何が変わるのかざっくりしたところでいうと、

1.協議を適切に行わない代金額の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)

2.手形払等の禁止

3.運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)

4.従業員基準の追加(適用基準の追加)

5.面的執行の強化

となります。

ファクタリングを利用してキャッシュ化する仕組みとしても手形はダメ、というのは実務をよくわかっている人が作った感があります。

よくある仕組みなんですが、系列のファクタリング会社を通すことで、実質の値引きを強要していることがあるんですよね。

この問題にしっかりメスを入れたのはすごいなと思います。

また、これまで下請法の対象外だった発荷主と運送屋さんの取引も対象になり、

無償で行われていた荷役作業なども請求対象に一応なるようです。

物流コスト自体は上がるかもですね。

大手だけの問題ではない

でも大手だけの問題でしょ?と思ってるみなさん、違いますよ~

下請法は、資本金1千万円超3億円以下の企業と資本金1千万円以下の会社や個人の取引も適用対象になっているのです。

資本金2,3千万の中小企業さんで手形で払ってるかた、いっぱいいらっしゃいますよね?

その中小企業さんが資本金1千万円の企業さんや個人さんに代金を支払う場合、手形では払えなくなるんです。

これは資金繰りに大きく影響しますね。

上記のように、これまで資本金で適用範囲が決まっていたところ、

今回の改正では従業員数でも選別されるようになりました。

具体的には従業員数300人超の会社と300人以下の会社との取引が対象に追加されます。

さらにいうと、製造系でない取引の場合はこれが100人になります。

そこそこ大きくやってるのに資本金だけが小さい会社とかありますものね。

それか、大資本の会社が資本金の小さい子会社かなんかこさえて下請法逃れしていたのがばれたか(汗)

なので、うちは中小企業だから関係ない、とかいう思考停止は危ないです。

手形取引できなくなると、資金繰りがきつくなりますからね、下手をすれば倒産します。

とにもかくにも法律を作った人がビジネス実態をよく調べてるなーという改正下請法でございます。

中小企業の経営者さんや総務経理責任者のかたなど会社の契約やお金をさわっている皆さんは講習を受けるなりして、一度情報を整理しておくのをおすすめします。

参考:中企庁HP「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が成立しました

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2025/250516shitauke.html

2025年5月15日 前年同月比で倒産件数5.7%増加

東京商工リサーチによると、2025年4月の倒産件数は828件と783件だった前年4月と比べ45件、5.7%の増加となったようです。

前月比では-2.9%と若干減少していますが、例年3月は一年で最も倒産が多い月となっているため、減少は特に驚くべき良いニュースというわけではありません。

むしろ、減少幅としては過去年と比べ小さくなっており、実質増加傾向と考えてもよさそうです。

実際、1-4月の年間累計としては、前年同期間比で+5.9%、倒産数は増加しています。

産業別で見ると、前年同月から増加しているのは、増加率順に農林漁鉱業、小売業、運輸業、サービス業他、建設業、情報通信業の6業種です(全10業種中)

減っているのは、金融保険業、不動産業、卸売業、製造業の4つ。

ただし、1-4月の同期比で見ると、ちょっと様相が異なりまして、増加が8業種となります。製造業、不動産業が増加に転じ、運輸業はむしろ減少となっています。(金融保険業は変わらず)

括りの大きいサービス業ですが、飲食、宿泊、福祉介護、理美容、エステの別では、エステの倒産が前年同月比+85.7%と増えていますね。飲食業、介護計も20%以上増加しています。

一方、宿泊や理美容は倒産件数は減少しています。宿泊業はインバウンド景気に支えられているのでしょうね。今後円高に振れたらどうなるかわかりませんが。

これまでは米価やガソリン価格の高騰で、コスト上昇にさらされてきた飲食店や運輸業がつらい状況でしたが、仕入コスト増加の影響を受けた飲食店トランプ関税の国内製造業への影響が見えてくるのはこれからです。

それをと考えるとあまり景気の良い話はしにくい情勢であることは確かで、倒産件数が減っていくことは考えにくいです。

物価上昇と差し引いた実質賃金はここ数年マイナスで推移しています。政府は無理矢理賃金上昇させようと企んでいるようですが、ここにきて景気後退となるとそれも難しそうです。

ある意味、景気後退がスタグフレーションの芽を摘んでくれるという効果があるとも言えます。これを「神の見えざる手」というのかどうなのか、未来は神のみぞ知るわけですが、拙速に動くよりも今は慎重に様子見というのが正解なのかもしれません。

2025年4月28日 第20次ものづくり補助金公募開始

いろいろと名称を変えながらも、20次という長寿補助金となったものづくり補助金(20次の名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」)の公募要領が公開となりました。

公募期間は2025年4月25日から7月25日の17時まで。約3か月間と長めにとってありますね。

なお、申請受付は7月1日から、採択の発表は10月下旬頃を予定されています。

申請形式は電子申請ですので、使ってみようかな、とちょっとでも考えておられるようでしたら、「gBizIDプライムアカウント」を早めに取得しておきましょう。取得するのに2週間くらいかかった記憶がありますので。

第20次ものづくり補助金の要件

ものづくり補助金は、中小企業が革新的な新製品・新サービスの開発に取り組む際に要する費用を補助していただけるものです。

中小企業の定義は公募要領を確認いただくとして↓

https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html

(ものづくり補助金総合サイト)

気になる補助金額・補助率をご案内しておきましょう。

その前にまず、補助対象事業枠として、

①製品・サービス高付加価値化枠

②グローバル枠

の2つが設けられています。枠ごとに補助上限は異なります。

①は革新的な新製品・新サービス開発※2 の取り組みに必要な設備・システム投資等を支援、というメインテーマですね。

②は海外事業を実施し、国内の生産性を高める取り組みに必要な設備・システム投資等を支援する、というものです。海外投資・輸出だけでなく、インバウンド対応も含まれています。

さて、補助金ですが、

①については従業員数により750万円~2,500万円となっています。

②については一律3000万円です。

補助率については、ともに中小企業が1/2、小規模企業・小規模事業者及び再生事業者は2/3。

補助事業実施期間は交付決定日から①は10か月(ただし採択発表日から12か月後の日まで)、②は①プラス2ヶ月となっています。

他の省力化投資補助金の18ヶ月とかと比べるとちょっと短めです。

補助金額サイズも比べると少し小さめですね。

また、毎度おなじみ大幅賃上げ特例もあります。

通常の賃上げ要件が給与支給総額の年平均成長率2.0%とするのに対し、大幅となるとこれが6.0%となります。

一人当たり給与支給総額の要件(最低賃金の年平均成長率以上の増加)は特例では使えません。

なお、最低賃金水準要件も+30円が+50円になります。

5年計画なら5年後に今より30%人件費が増えるんですからこれはなかなか大変です。従業員が少なくて、高付加価値商品を売っているような事業だったら可能かもしれませんけどね。逆のパターンでは不向きです。

賃上げ要件は未達だと補助金返還の憂き目に遭いますので要注意です。

このあたりをまとめた表をものづくり補助金事務局さんが作ってくれていますので貼っておきます。

賃金以外の基本要件としては付加価値額の増加があります。

年平均成長率+3.0%以上、ということですがこちらは計画でそうなっていればよい、ということですから特に問題ないでしょう。

補助金サイズ感として、省力化投資補助金や新事業進出補助金と比べると小粒な感は否めませんが、競合が減るという意味ではむしろ今、ねらい目かもしれません。

2025年4月23日 新事業進出補助金公募開始

昨日4月22日より、中小企業が行う新事業に対して補助してくれる中小企業新事業進出補助金の公募が始まりました。

補助金額は従業者数で分けられていまして、

従業者数20人以下 750万円~2500万円(賃上げ特例適用時3000万円)

従業者数21~50人 750万円~4000万円(同上5000万円)

従業者数51~100人 750万円~5500万円(同上7000万円)

従業者数101人以上 750万円~7000万円(同上9000万円)

と最大で9千万円と大きな補助金となります。なお、補助率は1/2。

申請の受付開始は令和7年6月頃の予定でまだ確定ではありませんが、締め切りは令和7年7月10日(木)18:00までとされているので1ヶ月まえくらいのタイミングで申請受付が始まるものと思います。

中小企業新事業進出補助金は、その名のとおり新事業の進出でかかる費用に対し補助をしてくれる制度となりますが、気になるのは何をもって新事業進出であるのか、というところ。

この答えは「新事業進出指針」なるものに定められていまして、その「手引き」で詳細な考え方を示してくれています。

このあたりの仕組みは先月終了した事業再構築補助金と似てますね。

中身を見てみますと、新事業進出とするに必要な要件が3つ書かれています。

①製品等の新規性要件

過去に製造等した実績がないこと。検討相談調査レベルの実施は「ない」ことになります。

②市場の新規性要件

自社にとって新たな製品サービス市場・顧客層であること。

③新事業売上高要件

新事業の売上高が現時の総売上の15%以上となる計画であること。

現時売上が10億円以上で新事業担当部門の売上が3億円以上の場合は10%でも良いようです。

はい、以上の3つです。

あれ、事業再構築補助金と瓜二つじゃないですか。。

要件がちょっと緩くなっていますが、これは形を変えた事業再構築補助金ですね。補助額が大きいのもそうですし。

新事業進出以外に必要な要件としては、

1.付加価値額の年平均成長率が4.0%以上の事業計画であること

2.一人当たりの給与支給総額の年平均成長率が最低賃金の年平均成長率を上回ること

3.上記または給与支給総額の年平均成長率が2.5%以上であること

4.事業所内最低賃金が地域の最低賃金より30円以上高いこと

5.次世代育成支援対策の一般事業主行動計画の策定公表を行うこと

6.対象の補助事業実施について金融機関から借り入れを起こす場合は、金融機関から事業計画の確認を受けること

基本的には以上になります。

賃上げ特例を受けたい場合は、給与支給総額を年平均6.0%以上増加&事業場内最低賃金を年額50円以上引上げることが要件とされています。

支払コスト中の給与割合が大きい会社さんですと、結構な負担増加となりますので使うべきか否かは慎重にご判断いただければと思います。

そんなビッグな補助金ですが、補助対象者について今一度確認しておきましょう。

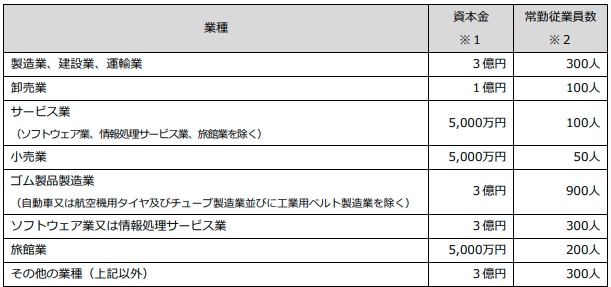

こちらは、補助金の名でもある通り、基本的に中小企業さんを対象としたものになります。

中小企業の定義ですが、業種別に資本金又は常勤従業員数の要件があります。いわゆる一般的に中小企業と呼ばれる会社さんはだいたい当てはまるかと思います。

なお、従業員が500人を超える製造、建設、運輸、その他業種、400人を超える卸売、300人を超えるサービス業または小売業、の場合は資本が10億円未満なら対象となります。だいぶ大きい会社ですけどね。

それと、注意しないといけないのは、過去の補助金との絡み。

新事業進出促進、事業再構築、ものづくりの各補助金を締切日(7月10日)から16カ月以内に採択された事業者、または締切日時点でまだ補助事業を実施中の事業者さんは対象外、となります。

事業再構築とか結構実施に時間掛かってたりしますからね、

まずはそこをこなしてから、ということになります。

他、過去の補助金で交付取消を受けたり、収益納付をしてなかったり云々とちゃんと対応してない事業者さんもだめです。(まあそうでしょうけど)

あと、従業員がいない事業者さんは対象外となります。

賃上げが目的の補助金でもありますので、対象外というのもわかるといえばわかります。

他、創業1年未満の事業者さんも対象外。

以上、だいたいのところはこのような補助金ですが、補助金額が大きいのは魅力的とはいえ、賃上げ要件が厳しいですね。

給与総額が4億円だとして年2.5%の賃上げだと年1千万円、最低3年間の事業計画ですから、ミニマム3千万円は給与コストが増加することになります。

3千万円の補助金を受けられたとしても人件費の増加分で消えます。

さらに社会保険料も別にありますから、むしろマイナス。

なので、売上に対する人件費割合の大きな飲食業さん等のサービス業や運輸、情報通信系などもちょっと不向きかもしれません。

卸売業や不動産業、建設業さんは労務費人件費割合が低めなので、昨今の賃上げ要件流行りの補助金はうまく使えるかもですね。あと製造業さん。他ピンポイントでパチンコ屋さんとか。

なお、4月30日14時からウェビナー形式で説明会があるようですので、申請を検討しているかたは参加しておきましょう。

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/briefing

より詳細な内容は公募要領を確認ください。

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_koubo.pdf

2025年4月8日 追加関税で影響を受けそうな自動車産業向けに相談窓口設置

ここのところ世界を騒がせているアメリカの追加関税措置、いわゆるトランプ関税ですが、自動車についても追加関税が設けられました。

自動車産業はすそ野が幅広く、中小企業も多いところから、今後大きな影響を受けるものと想定されます。

これに対応するため、経済産業省は以下のような支援策を発表しています。

1.特別相談窓口の設置

地方経済産業局及び全国の政府系金融機関、商工団体、中小企業基盤整備機構等に、相談を受け付け窓口「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」を設置。

こちらの窓口で、自動車部品メーカー等、米国による自動車等に対する追加関税措置の影響が懸念される企業からの様々な相談を受け付けるとのことです。

公庫や商工中金が窓口になってますので、付き合いがある会社さんはそちらに、ない場合は商工会議所が一番身近ですかね。

窓口一覧表↓

https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250403001/20250403001-2rr.pdf

2.セーフティネット貸付の要件緩和

毎度おなじみセーフティネット貸付ですが、貸付要件が緩和されます。

支援対象を、米国の自動車等に対する追加関税措置の影響を受ける事業者にまで拡大するのこと。

また、売上が前年同期比5%以上減、という要件を満たしていなくとも適用可能になるようです。将来を見越して資金準備できますね。

ちなみにセーフティネット貸付は、

商工中金で7億2千万円まで、公庫で4800万円が限度額です。

設備資金で15年、運転で8年以内が貸付期間で据え置きが3年以内となっています。

金利は25年4月時点で2.05~2.70%です。

3.金融機関への呼びかけ

金融機関に対し、資金繰り等に重大な支障を来すことがないよう、影響を受ける中小企業の相談に丁寧に対応するよう要請しています。

要請文をまとめると以下のような感じ。

次のような相談に丁寧にかつ親身になって対応すること。

・事業者の業況や資金需要を積極的に把握

・適時適切な融資・保証

・担保徴求の弾力化

・既往債務に係る返済猶予や条件変更

・セーフティネット貸付の活用を積極的に提案

・早期に政府系金融機関の窓口を紹介

4.日本貿易保険(NEXI)による資金調達等の支援

海外子会社の資金繰り悪化対策として、日本貿易保険(NEXI) の融資保険を通じて日本企業の資金調達を支援するとのこと。

貿易保険について、今回の米国の輸入関税措置に起因して、輸出契約が破棄され、代金回収不能等の損失が発生した場合は、保険金支払の対象とされるそうです。

日本経済の屋台骨を支えている自動車産業については、経済産業省も対応が迅速かつ手厚いですね。

自動車関連の会社さん、特に輸出や海外工場などあるところは上手に頼ってまいりましょう。

詳細:経産省HP

https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250403001/20250403001.html

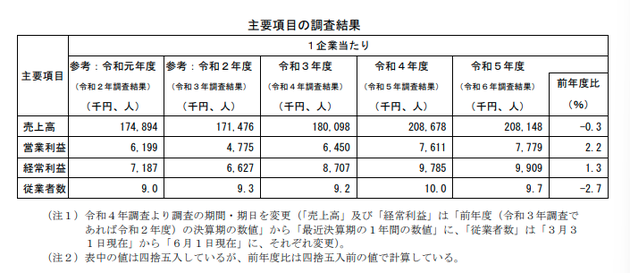

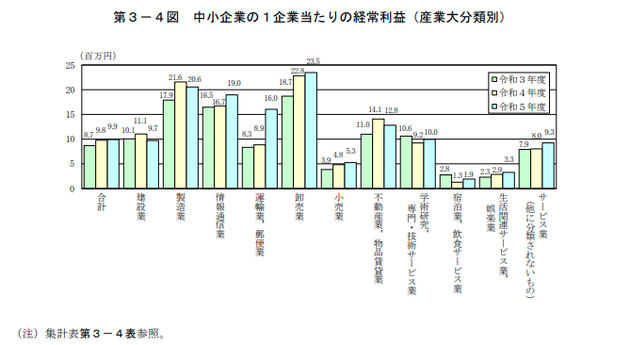

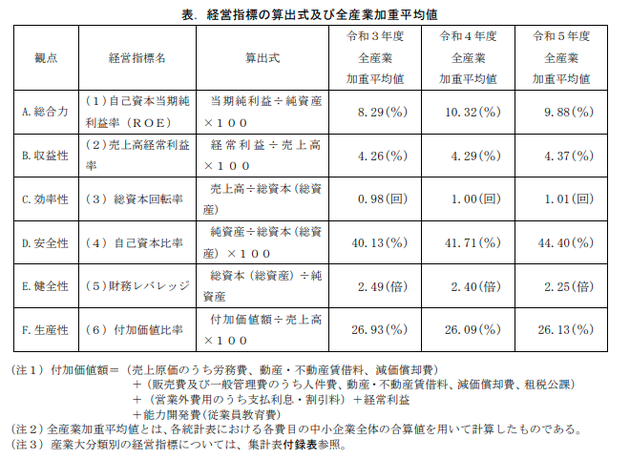

2025年3月31日 中小企業全体は減収増益~中小企業実態基本調査速報公表

2025年3月28日、中小企業庁より中小企業実態基本調査(令和5年度決算実績)速報が公表されました。

中小企業実態基本調査は年1回実施される中小企業の財務・経営情報を把握する調査です。

調査は日本標準産業分類に基づき、約11万社を対象としています(有効回答率は41.1)

なお、今回は速報ですが、毎年7月ごろに確報が出ます。

調査結果を参考に経営指標などを算出するときは、確報まで待ってから行っています。いうほど大きくは変わりませんが。

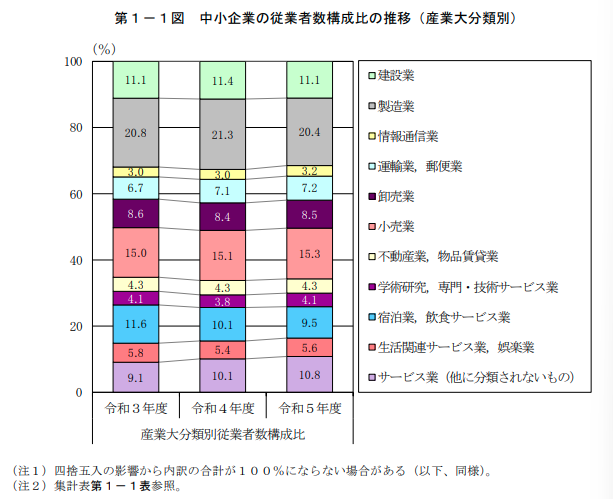

さて、速報値のトピックですが、今や経営者の重要トピックである労働市場、従業員数の増減から見てみましょう。

従業者数については、宿泊・飲食サービス業の減少が大きくなっています。他に減少が目立つところは製造業と建設業。

逆に大きく増えている業種は、情報通信業と学術研究・専門技術サービス業と他のサービス業の3業種です。

減っている宿泊・飲食サービスの従業員数ですが、その内実は飲食サービスだけの減少で、従業員数自体も大きいところ、当該業種全体の数値を押し下げています。

ちなみに飲食サービスは前年から12%、約30万人の減少となっています。

飲食や製造は労働者からあまり好まれていない職場のようですね。

産業別の構成比で見ると、飲食から他のサービスに移動した感じがします。

損益状況に目を向けると、売上は横ばいから若干減少、利益はプラスの減収増益状況のようです。人員は少し減らしてますね。

1企業あたりの経常利益でいうと、売上規模と比べ情報通信業が儲かっているように見えます。運輸・郵便業の増加も目立ちますね。おそらく価格転嫁の値上げが行き渡っているのではと想像します。

直近の調査データを見るに、中小企業全体ではコスト改善での利益確保が進み、財務的に安定性が向上している様子です。

ただ、令和6年度になってから円安と人件費増の進みが早くなりましたので、「ナウ」の状況はこれほど良いデータではないかもしれませんね。

2025年3月23日 政府、金融機関に事業者支援徹底を要請

最近、銀行さんは非常に借り手企業に対して協力的ですね。

しかしそもそも銀行は本来的には債権者であり、企業が倒産するのは借入金があるためです。

バブル崩壊後しばらくは中小企業の再生に協力する銀行などほぼなく、回収一辺倒でした。

貸し剥がしや貸し渋りが横行し、多くの中小企業経営者は苦しめられ、銀行に潰されたような状況がそこら中で起きていました。

このような「ハゲタカ」の世界線は銀行が債権者として回収の行動に走ったから起きたことですね。

で、今なぜそのようなことが起きていないかというと、回収に走っていない(=支援)からです。

なぜ回収に走らないかというと、お国の方から「中小企業支援をやってくださいよ、わかりますよね?」というプレッシャーがかかっているからです。

昨今、中小企業活性化協議会への相談件数は過去最高を更新する等鑑みて、国としては今後とも、事業再生支援ニーズは更なる高まりを見せていくものと想定しています。

そんな中、より一層中小企業支援を充実させていくため、令和7年3月17日、政府は再生・再チャレンジ支援円滑化パッケージを取りまとめ、これに基づいた事業者支援の徹底を各金融機関宛総理大臣名の入った要請を行っています。

ということは、許認可業である銀行さんはこの要請に逆らった行動は取らない、取れないと考えるのが相当です。

要請文には「現場の第一線の職員等まで周知・徹底を」とうたわれておりますので、聞いたふりレベルでは済まない実践が求められるものであろうと思います。

敵を知り己を知れば百戦危うからず。では、この要請がどういうものなのかチェックしていきましょう。

要請としては、支援パッケージの主要項目である以下4つの内容の実施になります

1.早期相談に向けた取組強化

2.事業再生支援の体制強化

3.その他経営改善・事業再生に資する支援インフラの整備

4.資金繰り支援、条件変更・借換えに係る対応

具体的には、

1.早期相談に向けた取組強化

↳官民連携した予兆管理の重要性高まる、早期相談に対する着実な対応強化を図る

・施策

①「信用保証協会向けの総合的な監督指針」改正後のフォローアップ

②拡充・延長した「早期経営改善計画策定支援事業」の活用

③「予兆管理における着眼点」の活用

④再チャレンジに関する事例集の活用

2.事業再生支援の体制強化については、

↳資金繰り支援に留まらない実情に応じた経営改善、再生支援が極めて重要なため、専門家連携を一層密接に

・施策

①トレーニー研修制度や協議会補佐人制度の活用促進等を通じた体制強化

②拡充する再チャレンジ支援の活用

③事業再生支援等に関するノウハウやネットワークの活用

④「自治体における求償権放棄手続の手引(仮称)」の活用促進

⑤「経営者保証改革プログラム」等に関する取組状況のフォローアップを踏まえた対応

⑥適切な事業者支援に向けた対応

3.その他経営改善・事業再生に資する支援インフラの整備

↳各種支援制度の活用に取り組むこと

・施策

①「経営改善サポート保証(経営改善・再生支援強化型)制度」の活用

②資本性劣後ローンの活用

③「協調支援型特別保証制度」の活用

④「セーフティネット貸付(物価高騰対策)」等の活用

⑤「セーフティネット保証5号」の業種指定の変更に向けた対応

⑥抜本的な事業再生支援の検討

⑦「事業再生情報ネットワーク」の活用

4.資金繰り支援、条件変更・借換えに係る対応

↳事業者の業況を積極的に把握し、補助金のつなぎ資金や賃上げ用資金等の相談に丁寧かつ親身に対応、既往債務条件変更等の迅速かつ柔軟な対応の継続

となっておりまして、ざくっとまとめると、

“ダメになる会社が増えてるから、金融機関は保証協会含めてもっと手厚く、積極的に支援しなさいよ”

“そのために施策は用意しておいたから、これもちゃんと使ってね”

という感じです。

ということは、借り手の企業にとってはまだまだ銀行さんは協力的なポジションで接してくれるということになりますね。

逆にこのような政府方針というかおふれが出ているにかかわらず、非協力的で貸し渋りや貸し剥がしに遭ったような場合は、「ちょっと国の方針と違うんじゃないの?」的な一撃を浴びせてあげてもいいかもしれませんね。

それでも治らないようであれば、前回ご紹介した金融庁の相談窓口へ相談です。

https://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/index.html

お金の貸し手である銀行さんが自社に対しどういう行動をなしていくか、くるのか、その方針なり、行動態様を理解・予想し、事業の継続に活かしていきましょう。

・再チャレンジ支援パッケージ内容

https://www.fsa.go.jp/news/r6/ginkou/20250317/20250317.html

・上記を踏まえた事業者支援の徹底要請

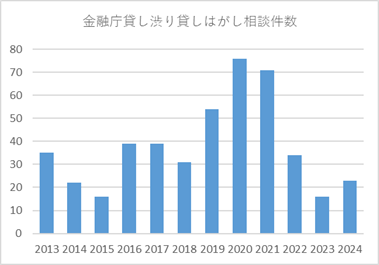

2025年3月14日 貸しはがし貸し渋り相談状況

金融庁は「金融サービス利用者相談室※」という相談窓口を設けているのですが、先週7日、その受付状況と内容が公表されていました。

※金融サービス利用者の利便性の向上を図るとともに、寄せられた情報を金融行政に有効活用するため、金融サービス等に関する利用者からの電話・ウェブサイト・郵送等を通じた質問・相談・意見等に一元的に対応する金融サービス利用者相談室(相談室)を開設しています。

受付の件数はというと12,432件で、前期(令和6年7月-9月)の11,591件に比べて、やや増加(841件)しているとのこと。

金融庁当該情報HP

https://www.fsa.go.jp/soudan/2024soudan10-12/2024_10-12.html

その中で、貸金等に関する相談件数は、前年同期(10-12月)に比べて、増加(565件→648件)しています。

要因別では、一般的な照会・質問に関するものが198件(31%)、個別取引・契約の結果に関するものが181件(28%)等となっていて、貸金業協会等の業界団体を紹介した相談等も45件あったようです。

また、貸しはがしや貸し渋り(ぶっそうな話ですが)に関する情報の受付情報も公表されていました。

年間ベースでいうと、昨年と比べて7件増加したようです。(16→23件、率にすると44%増)

年間の推移を見ると↓このような感じ

増えてはいますが、コロナ時期のときの数と比べたら1/3弱なので、金融機関の対応については落ち着いてる感じですかね。

今時分は中小企業金融の円滑化や十分な説明、苦情処理の強化などなど中小企業を応援せよーとのお達しがお上から出てますので、これにさからって貸しはがしなどする金融機関はそうそうないかと思います。

そのなかでも年間23件はあった、チャレンジングな(笑)金融機関があったということですね。

ただこちら相談を受けるだけのガス抜き機関ではありません。金融庁にタレこまれた金融機関の内6つの金融機関については、実際に金融庁が動きまして、ヒアリングや検証をしたそうです。

いやはやこわいですね。

銀行側担当者やら支店長やらの出世の道は途切れたであろうことはおそらくまちがいないでしょう。くわばら。

皆さんも金融機関から納得のいかない対応をされたときは、「相談室」に話をもちかけてみましょう。もしかすると「金融サービス利用者相談室」に相談します、というだけで態度が180度変わるかもしれません(笑)

ただ乱発はしないようにしましょう。伝家の宝刀でぜひ。

2025年3月5日 小規模事業者持続化補助金第17回公募要領が公開

小規模事業者持続化補助金の第17回公募に関する公募要領が公開されました。持続化補助金は、販路開拓や業務効率化取組みでかかる経費を補助してくれるものになります。

小規模、と銘打たれているだけに対象は小規模事業者に限られます。

具体的には常時使用従業員の規模で線引きされていて、

・商業サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下

・サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20人以下

・製造業その他 20人以下

となります。

また、会社や個人事業主、NPOのみが認められていて、お医者さんや社団、財団、社福などの法人は認められていません。

なお、資本が大きい会社の100%子会社や売上が15億超あるような会社もだめです。

(さらに詳細な対象外事業者は公募要領※でご確認の程)

※公募要領は事務局HPから→ https://r6.jizokukahojokin.info/#

補助上限額は50万円なのですが、インボイス特例対象の事業者さんは+50万円、賃上げ特例対象事業者さんは+150万円されます。

ちなみに補助率は2/3と手厚いです。

補助の対象となる経費については、次の8つになります。

①機械装置等費

②広報費

③ウェブサイト関連費

④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)

⑤旅費

⑥新商品開発費

⑦借料

⑧委託・外注費

昔は自社HPを作成する費用に充ててたことが多かったですね。

最近はいろいろ手軽なウェブサイトサービスが増えてますし、高額なオリジナルを作る必要性も薄くなってきたのかもしれません。

また、今ではウェブサイトのみでの申請はできなくなっていますし、認められ額も補助申請額の1/4までとされています。50万円の補助を受けるとすると75万円の費用ですので、その場合は19万弱になります。となると外注するにしてもかなり安くやってもらえるところでないとだめですね。

そんなわけで、販促面では展示会出展が一番の使いみちかと思います。

他は業務効率化、生産性向上取組みのための設備費用ですかね。

申請には経営計画と事業計画の作成・提出が必要

ただ、申請にあたっては「経営計画」が必要で、これを商工会や商工会議所のアドバイスを受けながら作成しなければなりません。

この経営計画で計画した施策(設備導入だとか展示会出展だとか)への補助になります。

この「経営計画」の作成がちょっと面倒なんですよね。実際に面と向かうことになるのは、商工会議所から嘱託された中小企業診断士さんなんですけど、厳しい人に当たると何度も修正したり、やり直しさせられたりで時間がかかる。(慣れてない事業者さんなら尚更)

公金なので厳しい目線も当然といえば当然なのですが、言ってもたかだか50万円の補助をもらうのに何十時間も掛けていたら、アルバイトでもしたほうが早いです(笑)

また、採択されても先にお金は出ない(かかった分を後から補助)ので、実施のためには、とりあえず当該必要資金の用意はしておかなければなりません。

あと、汎用性が高くて当該計画以外でも使えちゃいそうなもの(PCとか)もだめです。あくまで計画のためだけに使うモノ、使われる費用が前提となります。

ちなみに経営計画・補助事業計画は何を書けばいいかというと、

まず経営計画は、

1.企業概要

2.顧客ニーズと市場の動向

3.自社や自社の提供する商品・サービスの強み

4.経営方針・目標と今後のプラン

の4つ。

次に補助事業計画は、補助事業の内容として以下3点ないし4点、

1.補助事業で行う事業名

2.販路開拓等(生産性向上)の取り組み内容

(3.業務効率化(生産性向上)の取り組み内容)

4.補助事業の効果

と経費明細と資金調達方法これを8ページ以内で書く感じです。

経費と調達の部分で各1枚つかうので、計画部分で6ページ程ですかね、作成することになります。

事業計画自体はやること、したいことなので作りやすいかと思いますが、経営計画のほうは分析が要るので、慣れていないともしかしたら時間がかかるかもしれませんね。

採択率の変化

そんなちょっと手間と時間のかかりそうな申請ですが、ここのところ採択率が低くなっている悪いニュースもあります。

第1回が90%だったのに直近16回では37%まで落ちました。

指導を受けて計画作っても6割落ちるならちょっとなーと思いますね。憎まれ口をたたけば、ある意味何を指導してくれたの?的な。

ちょっとネガティブ面ばかりになりましたが、とはいえ使えるものは使う、貰えるものは貰っておいたほうが良いことには違いありません。

応募締切は計画書については6月3日、申請については6月13日を予定されています。

また、毎度のgBizIDプライムアカウントが申請にあたり必要となりますので、申請を検討しているが取得がまだ、というかたは早めに取っておきましょう。

2025年2月12日 今年もあるのか!省力化投資補助金

昨年末公表されていた予算案では、省力化投資補助金がなくなるような話でしたが、今年も継続されるようです。

1月末に公募要領も公開され、補助額や補助率、その他要件なども明らかになっています。

見ると、去年の省力化補助金は、カタログに載っている機器を中小企業が選ぶシステムだったところ、今年はカタログ式も残りつつも、スクラッチの、オーダーメイドタイプのシステムや一点ものの機会装置、生産設備なども対象となるようです。

カタログ式でないものを「一般型」としてますが、これは大きな変化ですね。

カタログから選べることが簡易でよろしい、と始まった省力化投資補助金ですから、かなりの方向転換のように感じます。

あまり活用されてこなかったように思えるので、活用されなかった理由や問題点、課題を解消しにきた印象ですね。

となると、ものづくり補助金との兼ね合いが難しいところに思いますが、もの補助は「革新的な新製品やサービスの開発」。省力化は文字通り生産・業務プロセス等の効率化を目的にするものと一応区分けされるようです。

省力化投資補助金とは

ちなみに、今回公募要領が公開された省力化補助金は正しくは、「中小企業省力化投資補助事業」といいまして、その中でも「一般型」となります。

こちらは、

『中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等がIoT・ロボット等の人手不足解消に効果がある設備を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、省力化投資を促進して中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とする。』

ものです。何やら賃上げなる文言が入っているのが気になりますが、生産性向上が図れる省力化投資に補助してくれるものですね。

補助上限額等補助内容は以下のとおり。

1.補助上限額

従業員数5人以下 750万円(1,000万円)

従業員数6~20人 1,500万円(2,000万円)

従業員数21~50人 3,000万円(4,000万円)

従業員数51~100人 5,000万円(6,500万円)

従業員数101人以上 8,000万円(1億円)

※カッコ内は大幅な賃上げ計画時

2.補助率

補助金額1,500万円まで

中小企業 補助金額1,500万円まで1/2(2/3)、1,500万円超1/3

小規模等 補助金額1,500万円まで2/3、1,500万円超1/3

※カッコ内は大幅な賃上げ計画時

なかなか大きな金額ですよね。

事業進出補助金も同じくらい大きな金額ですし、なんだか今年の経産省は大盤振る舞いな感じです。

必要とされる要件は?

さて、とはいえそう簡単になんでもかんでも出してくれるわけでないのは想像に難くないところ、要件を見てみましょう。

とりあえず事業計画を策定して提出することになるのですが、その内容として、以下基本要件があげられています。

1)労働生産性の年平均成長率が+4.0%以上増加

2)1人あたり給与支給総額の年平均成長率が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以

上又は給与支給総額の年平均成長率が+2.0%以上増加

3)事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準

4)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表等(従業員21名以上の場合のみ)の基本要件を全て満たす3~5年の事業計画に取り組むこと。

ここでの労働生産性は一人当たり付加価値額ですね。

他には、

・省力化指数を計算すること

・投資回収期間の計算をすること+根拠資料の提出

・投資前より付加価値額が増加すること

・人手不足解消目的のオーダーメイド設備の導入

・SIer活用時は保守メンテ体制の構築

・資金調達予定時は調達先金融機関等からの確認書提出

といった内容が求められます。

なにやら面倒そうですが、事業再構築とかでやった細かな要件と比べるとそれほど作成は難しくなさそうです。

申請受付時期、終了時期についてはまだ確定していないようですが、3月初旬に申請様式公開、3月中旬の申請受付で3月下旬に締切と短い期間に第一回はなりそうです。詳細は今後の発表を待つことといたしましょう。

なお、毎度こういった補助金は第一回の採択率が高いので、準備できる方は早めに計画を立てておいて、締切に間に合うようにいたしましょう。

ちなみにカタログ注文型もより使いやすくなるようですので、汎用品購入で補助金を活用したい方はこちらにも注目ですね。

こちらは2月末ごろに内容が明らかになるようです。

以上、今年も継続された省力化投資補助金の話題でした。

(参考)中小企業省力化投資補助金HP(一般型)

2025年1月11日 最後の事業再構築補助金が公募開始

事業再生コンサルが注目した補助金等中小企業関連情報、今回は第13回事業再構築補助金公募開始についてお伝えします。

さて、第13回となる事業再構築補助金が令和7年1月10日から公募開始となりました。

金額の規模感が大きく、使い勝手の良かった大人気補助金の事業再構築ですが、今回の公募で最終回のようです。

公募期間は令和7年1月10日から令和7年3月26日までとなっています。

応募開始はまだ未定のようですが、応募締切は公募期間にあるとおり、3月26日となっています。

これからあと2カ月半ありますので、まだまだ申請書類を整える時間はあります。申請自体は電子申請ですので、GビズIDプライムアカウントは前もって取得しておきましょう。

(GビズIDプライムアカウントはGビズIDは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。詳細→https://gbiz-id.go.jp/top/)

今回の事業再構築補助金の内容

すでにご存じのかたも多いかと思いますが、事業再構築補助金の内容についておさらいです。

事業再構築補助金は、

「新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援」するものです。

ポストコロナがキーワードとなっていまして、第13回(今回)の公募では、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を引き続き重点的に支援されるようです。

補助金額は2枠3類型に分け設定されています。

その枠は、成長分野進出枠、コロナ回復加速化枠の2枠、

そのなかで成長分野進出枠は通常類型とGX進出類型にわけられ、コロナ回復は最低賃金類型となります。以前は3枠5類型あったのでその点はちょっと縮小されたようです。

従業員が40人の会社さん成長分野進出枠の通常類型に申し込むとすると、補助率は1/2なので、6000万円の事業計画で3000万円まで補助金が出ることになります。相変わらず大きいですねぇ。

比較してコロナ回復加速化枠は最大でも1500万円となり、半分のサイズ感ですが、その分補助率は3/4と高くなっています。なので2000万円の投資計画でのマックスということになりますね。

[成長分野進出枠(通常類型)]

中小企業者等、中堅企業等ともに

【従業員数20人以下】100万円~1,500万円(2,000万円)

【従業員数21~50人】100万円~3,000万円(4,000万円)

【従業員数51~100人】100万円~4,000万円(5,000万円)

【従業員数101人以上】100万円~6,000万円(7,000万円)

補助率:中小企業者等が1/2(2/3)、中堅企業が1/3(1/2)

[成長分野進出枠(GX進出類型)]

中小企業者等【従業員数20人以下】100万円~3,000万円(4,000万円)

【従業員数21~50人】100万円~5,000万円(6,000万円)

【従業員数51~100人】100万円~7,000万円(8,000万円)

【従業員数101人以上】100万円~8,000万円(1億円)

中堅企業等 100万円~1億円(1.5億円)

補助率:中小企業者等が1/2(2/3)、中堅企業が1/3(1/2)

[コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)]

中小企業者等、中堅企業等ともに

【従業員数5人以下】100万円~500万円

【従業員数6~20人】100万円~1,000万円

【従業員数21人以上】100万円~1,500万円

補助率:中小企業者等が3/4(2/3)、中堅企業が2/3(1/2)

[卒業促進上乗せ措置]

各事業類型の補助金額上限に準じる

補助率:中小企業者等が1/2、中堅企業が1/3

[中長期大規模賃金引上促進上乗せ措置]

100万円~3,000万円

補助率:中小企業者等が1/2、中堅企業が1/3

※()内は短期に大規模な賃上げを行う場合

個別詳細内容は、既に公開されている公募要領で確認されてみてください。

→https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf

やらなきゃ損的な補助金ですが、注意点をひとつ。

成長分野進出枠には、事業終了後3~5年で給与支給総額を年平均成長率2%以上増加させること、という給与総額増加要件があるのです。

年平均2%なので3年だと計画から6%、5年だと10%アップとなります。しかも給与支給総額なので、当該新事業の分だけでなく、全社的な給与額になります。

ついては、新事業以外の他の事業における人件費の上昇も織り込んで、補助事業の計画を立てないと、せっかく補助金を受けられてもそれ以上の人件費上昇の可能性が生じます。

給与額が年3億円だと10%で3000万円となるので、補助金効果は消されてしまいます。

人件費割合が多い業種や人件費額自体が大きい会社さんにはちょっと使いにくいものかもしれませんね。その点ご注意ください。

中小企業経営者の悩みに寄り添った事業再生・再成長支援

池田ビジネスコンサルティング

中小企業の事業再生等経営のご相談は、池田ビジネスコンサルティングまでお気軽にどうぞ

中小企業の事業再生等経営のご相談は、池田ビジネスコンサルティングまでお気軽にどうぞ